車庫に収納棚を

車庫が手狭になり、仕事の合間に壁収納の棚を設置しました。雪吊道具、電動具、防虫剤、帽子などなど細かく多種多様なものが溢れていましたが、5月には車庫の奥に2段の棚を、6月には個人個人の棚と帽子掛けを。それぞれ道具の居場ができ見た目もきれいです。ちょっとしたことですが、こうした工夫がバイハンドらしさかな。

車庫が手狭になり、仕事の合間に壁収納の棚を設置しました。雪吊道具、電動具、防虫剤、帽子などなど細かく多種多様なものが溢れていましたが、5月には車庫の奥に2段の棚を、6月には個人個人の棚と帽子掛けを。それぞれ道具の居場ができ見た目もきれいです。ちょっとしたことですが、こうした工夫がバイハンドらしさかな。

中庭で仕事や作業をしたりするとき、夢中になってついつい時間を忘れてしまいます。特に今年は熱中症にならぬよう、大きな時計をつけました。小学校の校庭のようです。

防水、防塵の時計ですが、太陽や雨よけに時計用の屋根も設置しました。

天童木工の帰り、山形市の鋳造製品や工場を見学しようと、いくつかのお店へいきました。ネット上では営業日なのですが、店が閉まっていたり、運悪くお出かけ中だったり、閉業されていたりで少し寂しい訪問になりました。こちらも事前の下調べが不足していたのでしょうが、最後に入ったお店によると、ここ数年、活気はなくなっているとのこと。20年ほど前に高橋敬典さんから鉄瓶と鉄鍋を購入した山形が懐かしいです。

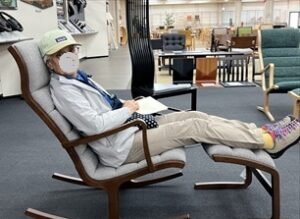

山形県天童市の天童木工におじゃましました。かねがねショールームと工場見学をしたいと思っておりましたが、山形県への別用の折り、急に天童へ行くことになり、今回お伺いしました。さすがに、工場見学は事前連絡が必要とのことで、ショールームだけ見せていただきました。

ところが、代表によると、帰り際トイレで一人の社員の方に「小松先生ですか?」と言われ驚き、どこかで見た顔の。。。大学で少しの期間代表のもとで勉強していた若者(宮本さん)でした。彼の好意で工場を案内していただけることになり、通常15分から30分が、1時間半もかけてゆっくり説明してもらいました。整然ときれいで動きやすく工夫された工場で感心しました。そしてなんともう一人富山大学卒業生も駆けつけてくれて懐かしかったです。二人とも立派な社会人でした。

この2-3年健康のため(研治はスキー、裕子はお茶の立ち座り)、ジムに通っています。そこで使っている昇降台と丸棒を自宅用にさっそく制作してみました。ジムにあるのは木ネジ止めですが、さすがにバイハンドでは組手です。(写真は昇降台)

今年もスウェーデンリンショーピン大学マルムステンの学生の訪問がありました。学生6名と先生のレイフさんの7名です。

昨年に引き続き、株式会社タニハタで、会社見学や意見交換をおこなったあと、工房へ。

短い時間ですがワークショップを行い、最後に夕食を一緒に囲みました。学生たちはみな優秀で熱心さを感じるレッスンができました。

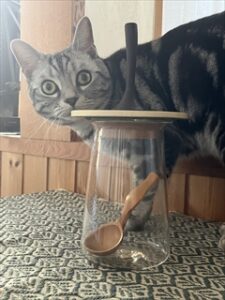

新しくコーヒーガラス瓶(第2弾)が完成しました。

以前ガラス部分を作っていただいた方は、富山から山口へ越されてしまい、いろいろ近くで探しましたが、納得のいく方には出会えませんでした。結局同じ方にお願いしました。遠方の方との打ち合わせは大変ですが、前回とも少し違った味わいの瓶ができました。

このガラス瓶に合う蓋部分の木を求めて、富山、長野、岐阜と探し続け、ようやく遠く岩手の遠野で美しいえんじゅの木に出会いました。

全体デザインと蓋(コルク付き)、取っ手部分は代表の手によるものです。ガラス瓶は「ガラス工房マル」さん。富山市はガラスの街とはいうものの…ですね。

雪も溶け、今年初めてのワークショップを行いました。

レッスン希望は、「研ぎ」とのこと。夜行バスとレンタカーでようこそいらっしゃいました。彫刻刀を主に使ってスプーンなどを作っているとのことなので、少し専門的になったかもしれませんね。

2024年12月~2月で、久しぶりに爪とぎヤスリの制作です。

鞘の制作/成形、仕込み具合の調整、細かい鉋がけ、塗装、、、ひとつひとつ手作業です。

今回は、ヤスリ職人さんの高齢化や減少の余波を感じることもあり、爪とぎヤスリを持った人の手触りや使い勝手をイメージしながら、直あわせの微調整に手間をかけました。(切れ味は抜群です!

新しく木枠ケースも作り、鞘の樹種も添えました。柔らかめの鞘の合せ口に黒檀をはめて強度をつけたものも制作しました。

2024年最後の投稿です。

BYHAND代表がシーズニングケースの発想をはじめたのは2018年。ろくろ部分や内部の木のネジ部分などさまざまな人に相談しながら試作を繰り返して、ようやく形になったのが2021年6月。初お披露目は2021年10月の八尾町の「坂の町アート」でした。新鮮な発想とデザイン、仕組のアイデアはとても評判がよかったのですが、細かく丁寧な仕事は手間がとてもかかる作品でした。そこでもう少しだけ作りやすくしたいという思いで新しく研究をはじめました。

↑ あるレストランでテーブルの上に置いた雰囲気をチェックしました。

今回、ろくろ部分を南木曾の「野原工芸」の野原康平さんに依頼し、ネジ部分は前回と同じ十米さんにお願いしました。野原康平さんの子息の一浩さん(現社長)は、代表が勤務していた大学の卒業生です。

2023年の3月、野原工芸に訪れたのが最初で、そのあと2024年11月まで7度にわたりお店や工場へ出向き、細かい部分までとことん試作を繰り返し続け、ようやく納得のできる形状が完成しました。康平さんのものづくりへの思いに尊敬と感謝をいたします。

塩や胡椒を出すときは、味をスタンプするように振り、形状が木の実のようなみずみずしさを連想させることから、銘を「AJINOMI(味の実)」とつけました。

撮影は野原一浩さん

撮影は野原一浩さん